2021臺灣氣候行動博覽會|國立中山大學|National Sun Yat-sen University

國立中山大學

位於高雄西子灣畔,是一所人文與科技並重的精緻研究型大學,目前擁有文、理、工、管理、海洋、社會、西灣七大學院,中山大學堅守人本關懷的教育價值,以追求學術卓越、促進社會流動為發展方向,秉持承先啟後、繼往開來之信念,培育社會菁英與領導人才。

落實永續發展 培育氣候公民

Implementing the

Sustainable Development and Cultivating Climate Citizens

國立中山大學重視環境共存、社會共融及學術共贏三大面向的績效表現,並從社會實踐、教學研究、行政整合三個層面響應聯合國永續發展目標。在此次的展區屏除一次性的展版,以可重複展示之器材為主,也邀請參與活動的民眾自備環保杯具,從自身做起氣候公民的一份子,透過「2021臺灣氣候行動博覽會」,中山大學呈現近年對於氣候與環境在教學研究上的投入、校園永續之具體實踐,亦善盡大學對教育應有之熱誠,也透過博覽會,結盟更多志同道合之學校、產業與政府部門,共同為全球氣候變遷盡一己心力。

展區內容以中山大學「落實永續發展 培育氣候公民」為題,從三個主軸方向呈現:

環境變遷的訊息告訴我們甚麼?

從海洋,我們看到甚麼環境的訊息…

潛入海底世界

本校水下載具研發中心長期投入水下載具技術與設備系統研發,並培育創新產業發展所需之關鍵人才,以提升國內海洋研究開發能量,包括海洋綠能、離岸風力發電、黑潮洋流發電、海底礦藏資源調查研究,並支援軍方聯合演訓、軍事探查以及水下救援。

水下載具研發中心、海下科技研究所水下機電系統研究室

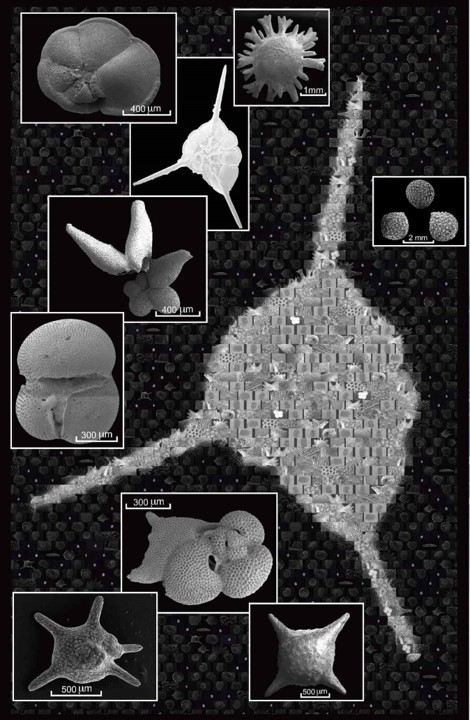

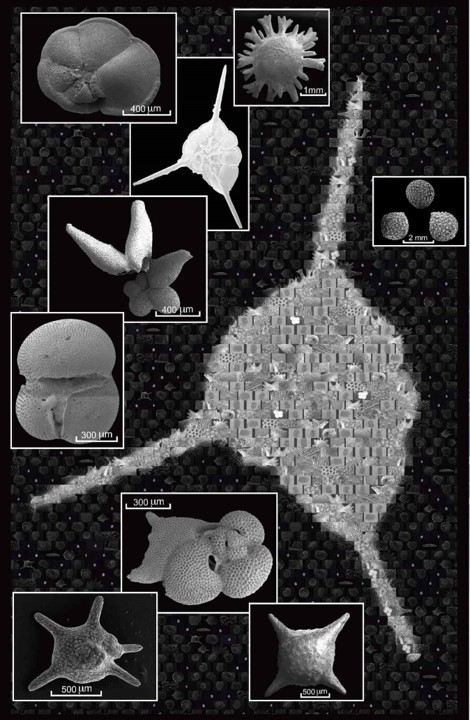

海裡的小巨人-有孔蟲

稱霸時空的有孔蟲,存在時間跨越了寒武紀直到現代,長達五億四千多萬年的曼床時光!從赤道到極區、從淺海到深海,甚至在淡水水域中,除了陸地之外的各種環境,幾乎都有牠們的蹤跡,有孔蟲家族的興衰,無疑是地球生命史的最佳見證!

海洋科學系張詠斌教授研究室

潮間帶的衝擊

今年七、八月小琉球潮間帶生物大量死亡,其主因為全球極端氣候下連日降雨使海水急遽淡化,及烈日曝曬所造成。

海洋科學系劉莉蓮教授研究室

海草床的變化

海草床為檸檬鯊幼年時期的棲息地,因全球暖化造成影響,海草白化將會影響到檸檬鯊種群的變化。

海洋科學系宋克義教授研究室

怎麼解讀這些訊息?

從海下、從 PM2.5、從各式環境檢測,我們怎麼解讀環境訊息…

空氣污染及PM2.5監測

氣膠為懸浮於空氣中的微細懸浮微粒的統稱,本校氣膠科學研究中心希望開發有效解決或改善前PM2.5對環境以及人類健康危害之新策略或新技術,改善國人呼吸空氣及生活品質。

氣膠科學研究中心

濕地溫室氣體監測

環工所袁中新教授研究室研究濕地溫室氣體排放特徵及其在碳源及碳匯扮演之角色 ,其氣體監測儀器可應用於監測天然濕地及污水處理場排放之溫室氣體(CO2、CH4、N2O)。

環境工程研究所

節能減碳

從綠色校園開始,以節電、節水、綠化等作為校園永續之因應與發展目標。

教育

從氣候變遷教育開始,提高學生對氣候變遷成因與影響等基本知識的理解,以及對氣候變遷領域相關研究與技術研發創新。

大學社會責任

從個人開始,透過各式行動、環境意識教材教案等建立大學社會責任,逐漸培育氣候公民。

節能減碳

本校於101年成立「綠色校園小組」,並有相關實施辦法和組織架構,每學期召開會議一次,以討論推動綠色校園各項措施。這項會議學生可以提案,當我們有想法或是建議時,可以透過學生代表發聲,把自己的規劃交給學校,並在會議中提出。目前本校的綠色校園較著重於節約能源之政府四省措施(油、紙、水、電力)和基礎設備。

總務處

教育

守護蓋亞.空品保衛戰 桌遊

氣膠科學研究中心師生全新推出「守護蓋亞·空品保衛戰」桌遊教具包,預計送出1千份給高雄在地中小學,讓學子藉由扮演「公民」、「政府」及「空污大魔王」角色,「改善」或「惡化」空氣品質,邊玩邊建立起對於空氣汙染與空氣品質治理議題的認知,進而展開行動、守護地球。

氣膠科學研究中心

無痕生活.環保店家計畫

推動「無痕飲食·哈瑪星環保店家」計畫,減低飲食時常因便利而產生的環境危害行為,推廣無痕飲食理念。希望透過消費的力量創造永續發展的社區,串聯大學與哈瑪星商圈的夥伴關係,讓當地的經濟與社會發展能符合地球生態系統的平衡,並透過環境科普教育讓學生及與會民眾更加了解空汙中的塑膠微粒對環境、氣候及人體健康可能造成的影響,並即刻採取行動因應,以共同朝向聯合國「永續發展目標」。

氣膠科學研究中心

氣候變遷調適教育-海岸領域

海洋環境規劃管理研究室長期投入教育部海岸領域的氣候變遷調適教育計畫,備有專業課程教材、實作教材及高中科普教材等,搭配高雄港綠色港口桌遊、生活實驗室、中山海洋日議題以及永續港市論壇暨線上平行展覽等活動,培育下一代氣候公民。

海洋環境及工程學系陸曉筠教授研究室

大學社會責任

仿生長臂猿「農用穿戴省力機具」

透過模仿長臂猿擺盪時,肩關節的骨骼、筋、肌肉結構間的運動關係,仿照並改良製作成為無動力的省力穿戴式裝置,讓農民朋友進行農事時,可以透過此穿戴式裝置提供支撐力,減少手臂的出力,進而降低因手臂反覆抬舉而帶來的疲勞痠痛,減少後續職業傷害的發生。

機械與機電工程學系林韋至教授研究室

南方修理聯盟

過去電器是昂貴的投資,一旦損壞會先嘗試修理,不會輕易丟棄。但是曾幾何時,生活中出現越來越多一次性消費品;家電產品往往快速地被「計畫性淘汰」,產生大量的廢棄物。2021 年一月, 邱花妹與南台灣數個社區大學以及一群維修志工夥伴共同發起「南方修理聯盟」,要用「修理」的力量,把浪費資源的「線性經濟」彎成一個圈,形成可以永續發展的「循環經濟」。(攝影/杜侑謙)

USR城市是一座共事館計畫-南方修理聯盟

廢魚網重生

近年海廢議題受全球關注,廢棄漁網危害海洋生物的報導頻繁出現,我們走訪高雄各漁港,從參與式治理的取向,探討台灣廢漁繩網邁向循環使用的可能性。本研究關注目前台灣廢棄漁網回收循環使用的現況為何?廢魚繩網的廢棄回收體系涉及哪些利害關係人?如何參與其中、形塑體系?一個在地的回收循環體系如何可能?(照片/孫佳暄提供)

109-2社會調查與研究方法

廢漁繩漁網調查團隊

組員:劉佳語、吳亮霆、顏冠兒、呂沛慈、蘇子芮、郭昱伶、趙嘉容、廖惠玲

指導教授:邱花妹 教授

技工舍|旗津社會開創基地

本計畫改造荒廢多時的「旗津海軍第四造船廠單身技工宿舍」,於社區直接創建「永續教學的實踐場域」,建立「技工舍|旗津社會開創基地」。透過課程累積環境議題的地方研究與社會調查,包含電石渣、廢棄漁網與修理職人。探討土地汙染、循環經濟、修復社會關係與參與式治理的可能性,且推動「社區協作共培」的大學社會責任,開創另類的未來生活。(攝影/杜侑謙)

USR城市是一座共事館計畫-旗津社會開創基地